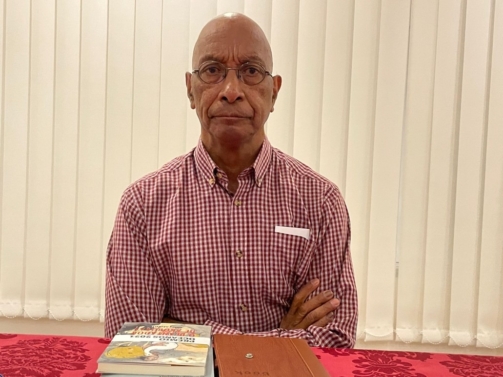

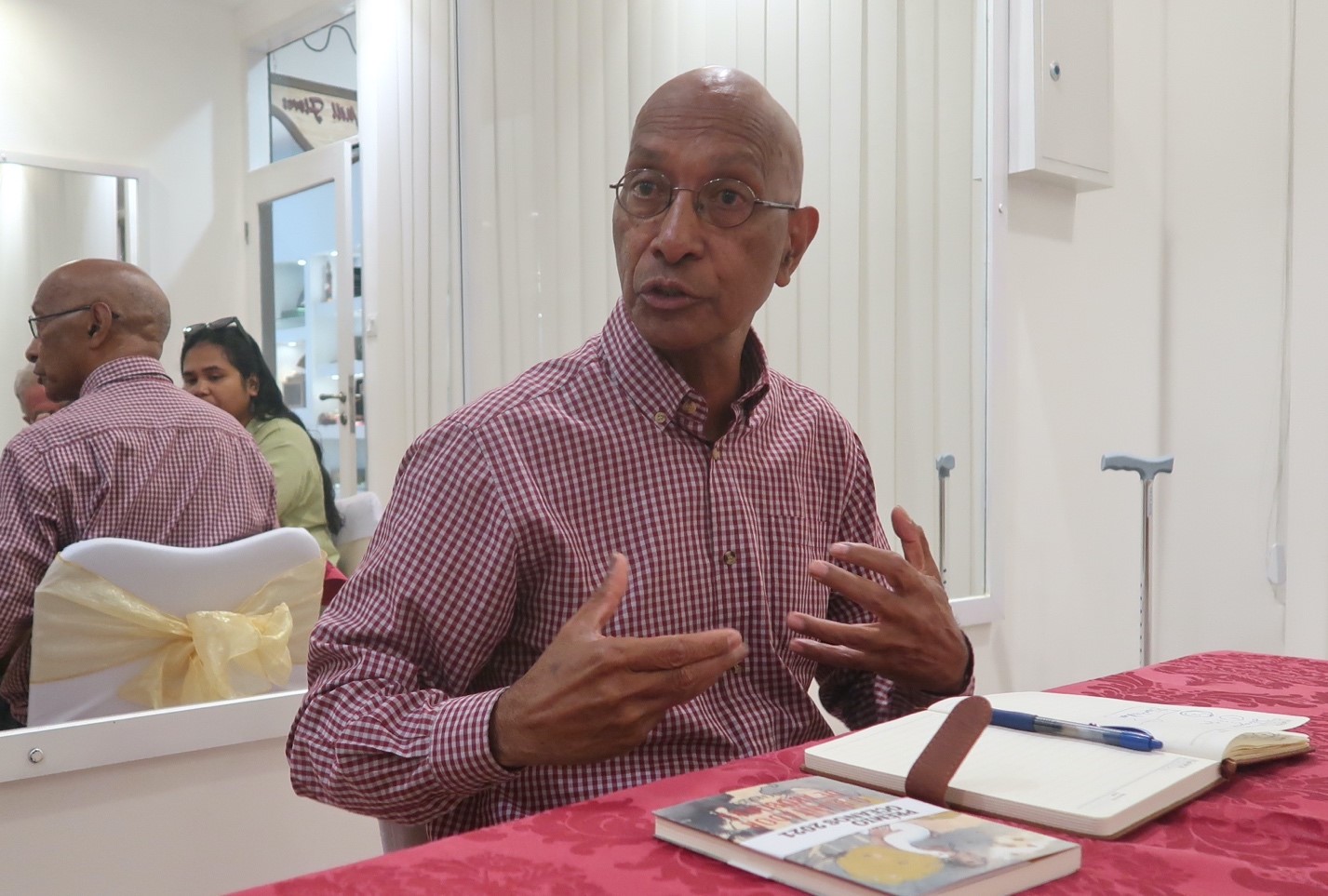

Em conversa exclusiva com o Diligente, o escritor premiado falou um pouco da sua história, do trajeto literário e de projetos futuros. Revelou também quem é o “irmão-extraordinário”, a intrigante personagem do livro O Plantador de Abóboras.

Luís Cardoso de Noronha “deu à luz”, em 2020, a obra que demorou 29 anos a escrever: O Plantador de Abóboras. Um ano depois, o livro e o autor foram os grandes vencedores do Prémio Oceanos, um dos mais importantes da literatura em língua portuguesa. No romance, as abóboras (“ninguém come uma abóbora sozinho”) são a metáfora que representa a ânsia por mais justiça social em Timor-Leste, já que as riquezas do petróleo não têm sido repartidas de forma justa para o bem do povo, na visão do escritor.

O livro gira em torno da memória de Timor-Leste, atravessando o período dos liurais, da colonização, das invasões e da restauração da democracia. Para contar a história, o escritor utiliza uma narradora que, ao confidenciar os acontecimentos, num monólogo, acaba por estabelecer uma relação de intimidade com o leitor.

Luís Cardoso conta que, durante o seu processo criativo, tudo “é pensado em tétum” para ser escrito em português – sendo depois traduzido para outras línguas. O escritor também é autor de Crónica de uma Travessia (1997); Olhos de Coruja, Olhos de Gato Bravo (2002); A Última Morte do Coronel Santiago (2003); Requiem para o Navegador Solitário (2007); O Ano em que Pigaffeta Completou a Circum-Navegação (2013); Para Onde Vão os Gatos Quando Morrem (2017).

Em entrevista ao Diligente no Hotel Timor, Luís Cardoso, conhecido também como “Takas”, contou um pouco da sua história, desde o seu primeiro encontro com a escrita aos dias de hoje. Tudo começou quando tinha de escrever as redações que os professores pediam na escola. Escrevia as dele e ajudava a escrever as do seu colega Vasco, “em troca de pão com manteiga”.

Nasceu em Cailaco, município de Bobonaro, Timor-Leste, em 1958. Aos 16 anos, no período da descolonização portuguesa, os pais temiam a invasão indonésia e, em busca de segurança, mudaram-se para Portugal.

Quando lá chegou, cruzou-se com a ativista e política timorense Rosa Bonaparte “Muki”, que o direcionou para a área da política. Envolvida, Rosa decidiu voltar para Timor-Leste para lutar pela independência. A frase de despedida para Cardoso foi: “Luís, eu vou-me embora para Timor-Leste para lutar pelo país”. Veio e morreu.

O episódio marcou o então jovem timorense, levando-o a desenvolver sentimentos de revolta, até que entrou numa fase depressiva. A única forma que encontrou para curar a doença foi entrar na luta, ainda que à distância – era “mais ou menos, o carteiro da Resistência”, em Lisboa. “Takas” recebia as cartas dos combatentes timorenses e lia-as antes de as entregar às entidades portuguesas.

Seguiu os seus estudos no país lusitano, formou-se em Silvicultura e fez pós-graduação em Direito e Política do Ambiente.

Em visita ao país em que nasceu, Luís Cardoso foi recentemente condecorado pelo presidente da República, José Ramos-Horta, com o Colar da Ordem de Timor-Leste, a mais alta distinção concedida a cidadãos que contribuíram positivamente ao país. O escritor regressa a Portugal na próxima semana, mas não sem antes revelar quem é o “irmão-extraordinário”, a enigmática personagem da sua obra mais famosa.

Conte-nos um pouco sobre a sua infância e quais as memórias que guarda dessa época em Timor-Leste?

Tive uma infância muito feliz, porque tive o privilégio de ter o meu pai como enfermeiro. Na altura, não havia médicos em Timor. Por isso, eram os enfermeiros que salvavam vidas.

Durante a minha infância, pude acompanhar os meus pais em algumas situações, quando ele saía para atender os doentes. Vi que os enfermeiros também desempenhavam o papel de parteiras. Vi crianças a nascer e vi pessoas a morrer. É por esse facto que guardo uma memória muito bonita do meu pai.

Quando saiu de Timor, que idade tinha e qual foi a razão?

Tinha 16 anos, quando saí de Timor. Era a época da descolonização (1974-1975). Quando os militares portugueses começaram a deixar Timor-Leste, no avião que vinha diretamente de Portugal, os meus pais também queriam que eu fosse. Então, fui com um grupo de estudantes. Os meus pais eram da UDT (União Democrata Timorense). Receavam pela independência de Timor-Leste, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, isto ficaria numa situação de guerra, porque a Indonésia estava a preparar uma invasão.

Neste processo todo de luta pela independência (ou de lutas), nós, às vezes, estamos de um lado. E, normalmente, quando escolhemos um lado, posicionamo-nos no lado certo ou no lado do traidor. O meu caso era diferente e os meus colegas eram mais revolucionários do que eu. Ainda hoje não sou revolucionário.

E, de facto, quando cheguei a Portugal, encontrei-me com uma pessoa que já estava lá há muito tempo e que conhecia bem o processo político que se estava a desenrolar em Timor-Leste. Rosa Bonaparte Soares “Muki” era uma jovem ativista timorense, que defendia os direitos das mulheres e da luta pela independência. Foi ela que me ensinou o que era a política e as teorias marxistas-leninistas. Comecei a ler esses livros. Até que um dia me disse assim: “Luís, eu vou-me embora para Timor para lutar pelo país”. Ela sempre foi uma pessoa lutadora. E eu, porque sou um cobarde, disse-lhe que queria ficar em Portugal para estudar. Ela veio e morreu. A 7 de dezembro de 1975, Rosa foi capturada e executada por um grupo de militares indonésios.

Foi uma situação dolorosa para mim. Tive uma depressão nervosa tremenda. Então, a única forma que descobri, mais tarde, para me encontrar, depois deste processo todo, foi envolver-me na luta. Ajudando a partir de Portugal, era como se estivesse lá, a lutar pelo meu país.

“Eu escrevia as redações do meu colega Vasco e ele pagava-me com um pão com manteiga”

Como surgiu o interesse pela escrita? E que obras o marcaram e alimentaram ainda mais o seu gosto pela literatura?

Quando estava na Ilha de Ataúro a estudar, os professores pediam-nos sempre para fazer redações. Normalmente, inventávamos histórias. Eu inventava-as. Acho que era bom nisso. Havia um colega, o Vasco, que nem sempre conseguia escrever. Então, pedia-me ajuda. Às vezes, eu escrevia as redações do meu colega Vasco e ele pagava-me com um pão com manteiga. Depois, passei a fazer as redações muito bem, quando já estava no Colégio de Soibada.

E quais são as suas influências atuais no mundo da literatura?

Eu trouxe comigo um livro que é sensacional, que se chama O General do Exército Morto, do escritor albanês Ismail Kadaré. Acho que ele já deveria ter recebido o Prémio Nobel da Literatura. É um dos meus escritores preferidos. Este livro tem a ver com os despojos de guerra. É sobre alguém que, no pós-guerra da Albânia, foi mandado para o terreno para recolher os mortos. Creio que esta minha viagem a Timor-Leste também tem a ver com ‘recolher os meus mortos’. Nós todos, durante estes 20 anos, já recolhemos os mortos dos nossos heróis.

Agora ainda faltam os meus mortos, que são pessoas da minha família. Uma delas era o meu irmão, que foi da APODETI (Associação Popular Democrática Timorense) e foi morto por ser desse partido. Durante estes anos todos, guardei sempre essa dor, porque era o meu irmão querido. Ele era da associação pró-integração, antes do 25 de abril e antes da existência dos partidos políticos, pois tinha uma adoração pelo Sukarno, que foi um político indonésio. Ele e um irmão do Mari Alkatiri eram muito amigos. E lembro-me que, em casa, falavam sobre a grande Indonésia. Ele foi preso e depois foi fuzilado em Aileu. Creio que não matou ninguém durante a guerra civil. Esta morte do meu irmão é uma dor pessoal.

Conte-nos um pouco sobre o seu processo criativo. Como costuma organizar as ideias que servirão para determinada obra literária? Tem alguma rotina de escrita?

Enquanto corro, escrevo. Ando de um lado para o outro e escrevo na minha cabeça. Por isso, corro muito no meu dia a dia. Levanto-me sempre cedo.

Os seus livros são traduzidos para várias línguas. Para quando o tétum?

Eu escrevo em tétum. E traduzo de imediato para a língua portuguesa. Na minha cabeça, o que funciona é o tétum, a oralidade. Por exemplo, quando escrevo um texto, tenho de ler em voz alta, sobretudo por causa do som das palavras. Como a sonoridade do tétum é muito cantada, para evitar consonâncias ou problemas de sonoridade entre as duas línguas, leio o que vou escrevendo em voz alta. Muitas palavras acabam por ter uma sonoridade muito próxima do tétum. É por isso que digo que escrevo em tétum. Sou o meu próprio tradutor para a língua portuguesa, no momento da escrita.

Se algum dia tiver essa oportunidade (de traduzir os seus livros para o tétum) e se a vida me deixar, gostaria de ser eu próprio a traduzir. Acredito que outro tradutor não fará tão bem a tradução de qualquer um dos meus livros para tétum.

“Espero encontrar alguns espíritos que me possam, digamos assim, tirar a inquietação que tenho cá dentro sobre o que se passou neste hotel [Hotel Timor] e no país”

Afirmou certa vez que a língua portuguesa é a sua língua pátria. Porquê?

É a minha língua pátria, porque é a língua dos timorenses. Os nossos heróis falavam sempre a língua portuguesa no tempo da ocupação indonésia. Na época, eu era uma espécie de carteiro da Resistência. Recebia as cartas que eles enviavam de Timor para Lisboa. Quando lia as cartas, antes de as entregar às entidades portuguesas, ficava assim, com uma dor de alma, uma preocupação pelo risco de se falar português naquele tempo de invasão indonésia, uma vez que era a língua proibida. Foi aí que eles assumiram como língua da pátria. Na altura, Xanana Gusmão dizia “pátria ou morte, a vitória é certa.” A pátria foi proclamada sempre em língua portuguesa.

Recentemente, foi condecorado pelo Presidente da República com o Colar da Ordem de Timor-Leste, em reconhecimento pelo seu trabalho literário. Antes de vir a Timor-Leste, chegou a classificar a condecoração como sendo “muito areia para a minha camioneta”. Como recebeu esta homenagem?

Lembro-me de quando, na primeira abordagem, eu disse que não merecia, porque uma condecoração é feita para serviços relevantes. E a minha relevância durante estes 20 anos no processo de formação do Estado timorense é zero. O que eu faço é literatura. Mas faço-a com a intenção, sobretudo, de satisfazer os meus desejos íntimos.

É muita areia, pois eu sempre disse que não queria nenhuma condecoração. E então, quando o senhor Presidente José Ramos-Horta foi a Portugal, tomou um pequeno almoço comigo e disse: “Eu quero condecorar-te”. Eu fiquei feliz. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, porque uma condecoração é uma coisa tremenda de um Estado.

Um prémio literário é bom, porque é o reconhecimento do nosso trabalho. Mas aceitar a condecoração, para mim, é como se fosse pôr a cabeça no cadafalso. Como se dissessem: “Esse gajo não fez nada durante os 20 anos. O trabalho dele é só escrever. Nós é que sofremos. Ele viveu e vive em Portugal. Não fez nada”.

Acho que foi um peso tremendo para mim e para a minha família, porque é uma exposição muito grande. Nós queríamos vir visitar o país enquanto família. Conhecer isto, conhecer aquilo. Ir por aí, ver as coisas bonitas. Ver o pôr do sol, ir para as montanhas. Era isso que estava na nossa mente. Mas agora, ando aqui a ser entrevistado. Detesto entrevistas. Só dou entrevistas quando me pedem. Detesto ir à televisão. Faço-o por uma obrigação, só.

Pode falar-nos um pouco sobre os seus próximos projetos literários?

Sim. O meu próximo projeto literário vai ser sobre o Hotel Timor, porque, durante o período da transição, o Hotel Timor funcionou quase como a sala onde as pessoas de todas as partes do mundo vinham e conversavam. Representantes das Nações Unidas, timorenses, portugueses, australianos, entre outros. Juntavam-se aqui no hotel e cada um vinha dizer o que e como Timor-Leste deveria ser. O país funcionava assim.

Além disso, o hotel tem uma história tremenda. Julgo que os serviços de inteligência militar da Indonésia estiveram instalados neste hotel, no período da ocupação. Segundo me disseram, muita gente foi torturada aqui. Portanto, há algo de dor aqui neste lugar. Eu lembro-me de chegar aqui e ouvir muitos relatos sobre histórias de encontros com espíritos.

De facto, espero encontrar alguns espíritos que me possam, digamos assim, tirar a inquietação que tenho cá dentro sobre o que se passou neste hotel e no país. O próximo livro também tem a ver com alguém que vem à procura dos seus mortos, como os meus familiares. Aqueles que optaram pelo lado errado e foram mortos. O meu irmão aparece em quase todos os meus sonhos.

“Diziam que a senhora era louca, mas as pessoas loucas dizem muitas coisas bonitas e muitas verdades”

O Plantador de Abóboras, à semelhança de outros livros seus, tem como protagonista uma mulher. De onde vem esse interesse pelo universo feminino? E quanto tempo demorou a escrever este livro?

Levei anos a escrever este livro. Comecei no tempo em que vim a Timor-Leste pela primeira vez (desde a ida para Portugal, no processo de descolonização), em 1991. Fui até Maubisse e lá, na pousada, vi uma senhora que me contou a história de Timor. Ela misturava as histórias todas. Diziam que a senhora era louca, mas as pessoas loucas dizem muitas coisas bonitas e muitas verdades. Foi nessa altura que pensei em escrever um livro com uma voz feminina. Por isso, a narradora é uma mulher em quase todos os meus livros. No Requiem para o Navegador Solitário, também, por exemplo. Nunca fui mulher e nunca serei mulher e foi esse o maior desafio que eu tive enquanto escritor.

Em O Plantador de Abóboras usa a expressão au-kadoras para se falar sobre o petróleo em Timor-Leste e escreve que essa riqueza não tem sido aproveitada para incentivar a educação, a saúde e a agricultura no país. “Não se pode passar a vida toda recriminando o passado pelo presente”, descreve. Na sua opinião, como mudar, então, este cenário?

Nós, escritores, o nosso papel é meter o dedo na ferida. A solução para os problemas é trabalho dos políticos. Agora, o que o escritor faz é ir analisando. Como diz a Sofia de Mello-Breyner Andresen: “Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar”. Este é o papel de um escritor. Ele vê, ouve e lê. E a forma de não ignorar aquilo que vê, ouve e lê é escrever.

Mas o escritor, quando mete o dedo na ferida, espera que faça doer a todos nós para encontrarmos uma solução para esses problemas. Agora, os escritores não são profetas, não são curandeiros, não são nada. Tentam, acima de tudo, mostrar o que pode estar errado, o que pode estar certo de modo a que as pessoas possam mudar o que está mal.

“E nós, neste momento, temos gente muito rica e gente muito pobre. É uma diferença abismal. Ora, no fim de contas, este livro é uma metáfora sobre a questão das abóboras. O que é necessário fazer é: quando partimos uma abóbora, repartimo-la por toda a gente, como dizia a minha mãe – ‘ninguém come uma abóbora sozinho’. Então, nós temos essa abóbora que é o petróleo, poderíamos repartir a riqueza de forma justa”

No livro há também o seguinte excerto: “Foi tudo em grande, os sonhos e as expectativas. Pena não termos a mesma grandeza para aceitarmos que, afinal de contas, somos iguais aos outros. Tão maus como os maus e tão bons quanto os bons. Passada a fase romântica da luta heroica, que nos elevou tão alto como a montanha de Ramelau, fomos escorregando pela encosta abaixo e descemos tão baixo que metemos a mão no lodo e na lama na disputa pela posse da galinha dos ovos de ouro”. O que espera do futuro de Timor-Leste?

A luta de Timor-Leste foi uma luta heroica, uma luta tremenda. Eu estive agora em Oecusse. Quando me disseram que a língua portuguesa é difícil de aprender, eu disse que difícil foi a luta pela independência, durante 24 anos. Todos nós temos na nossa família pessoas que deram o melhor de si para que a luta valesse a pena. Antigamente, tínhamos uma causa para lutar, agora lutamos pelas coisas. Este é o problema do país.

Lutamos para nos instalarmos em situações cómodas, sobretudo porque não há outro país que tenha, digamos assim, uma almofada tão boa como a nossa. Essa almofada é providenciada pelos recursos naturais, como o petróleo. O nosso orçamento de Estado é feito com base nos recursos naturais. Então, o que devemos fazer é utilizar bem os nossos recursos em benefício do povo. O nosso primeiro-ministro Xanana Gusmão, quando chegou pela primeira vez a Portugal, na Assembleia da República, disse uma frase que guardo para sempre: “Eu não sou o herói. O verdadeiro herói é o povo timorense”.

Devemos, por isso, utilizar esses recursos naturais de Timor-Leste em benefício desse povo que é o verdadeiro herói. Acontece que, durante este tempo todo, como diz o escritor Mia Couto, “a maior desgraça de uma nação pobre é que, em vez de produzir riqueza, produz ricos”. E nós, neste momento, temos gente muito rica e gente muito pobre. É uma diferença abismal. Ora, no fim de contas, este livro é uma metáfora sobre a questão das abóboras. O que é necessário fazer é: quando partimos uma abóbora, repartimo-la por toda a gente, como dizia a minha mãe – “ninguém come uma abóbora sozinho”.

Então, nós temos essa abóbora que é o petróleo, poderíamos repartir a riqueza de forma justa. Não estou a falar de equidade, como acontece nos países socialistas, mas estou a falar que seria bom que o grande bolo fosse repartido pela população mais carenciada, de forma a que as pessoas possam ter esperança numa vida melhor para que os seus filhos cresçam num país saudável.

No livro O Plantador de Abóboras especula-se sobre quem inspirou a personagem “irmão-extraordinário”. Pode tirar-nos essa dúvida?

Bom, o irmão-extraordinário sou eu. Este livro pode ser um livro muito autobiográfico, como disse no outro dia na Fundação Oriente – quando falamos de outras pessoas, acabamos por falar muito de nós. E neste livro falei de mim. Eu coloco-me no lugar do irmão-extraordinário e senti-me agora nesse papel, porque cheguei há pouco tempo (a Timor-Leste) e as pessoas estão a dizer que “Luís Cardoso é o nosso irmão-extraordinário da literatura”.

Em Crónica de uma Travessia, um romance autobiográfico, fala-nos de um Timor-Leste onde não era fácil viver, mas, ao mesmo tempo, de um Timor-Leste genuíno e mágico. Nesta visita, pôde continuar, de certa forma, a sua travessia, indo aos municípios. O que ficou em Timor-Leste dos tempos dessa primeira travessia?

Bom, o que ficou é pouca coisa. Aterro aqui neste país e sinto que está completamente diferente daquilo que era antes. O país desenvolveu de uma tal forma que eu tenho alguma dificuldade em acompanhar este processo. Acabo por ficar na retaguarda, a tentar apanhar esse ritmo. E, de facto, tenho andado a tentar decalcar o livro Crónica de uma Travessia. Estou a fazer mais ou menos uma circum-navegação. Isto é, estou a completar uma circum-navegação sobre Timor para escrever sobre esse livro.

E acho que haverá convites para voltar e não sei se terei coragem, porque há um ciclo da vida em que fazemos a circum-navegação e a coisa para. Isto não é uma declaração de fim do caminho, mas é como reconhecer as nossas limitações. A memória vai-me faltando, há coisas que não reconheço bem. Primeiro porque tive um acidente em que estive entre a vida e a morte. Agora, a memória falha-me. Antigamente, encontrava-me com as pessoas e reconhecia-as imediatamente. Há pouco tempo estive em Ataúro, estava lá um professor que me reconheceu e eu não o reconheci. Fiquei triste e um bocado aflito, porque deveria reconhecer imediatamente a pessoa.

Estou a completar a circum-navegação e normalmente quando a gente completa uma circum-navegação, a coisa para por aí. Aliás, eu escrevi um livro que se chama O Ano em que Pigafetta Completou a Circum-Navegação. Esse poderia ser também o ano em que Luís Cardoso completou a sua circum-navegação.

Nao podia estar mais orgulhoso de ninguem, mas de ti “Takas”. Tu es o exemplo de que “ITA MOS BELE” na forma literaria, vide humana.

Es 3 anos mais novo do que eu, mas a idade nao importa, a verdade sim! O que importa ao nosso POVO, alem da cultura, dos maun boots, etc…. e mudar as mentalidades! Nao interessa a cor das aboboras, se a melancia se da bem em Viqueque. Com vontade, amor, dedicacao e “muito suor”, nao existem barreiras, fronteiras.

Tudo e possivel irmao. Espero antes de morrer, poder desfrutar uma abobora contigo, seja em forma de pevides ou doces de muganbo.

O mundo afinal e tao pequeno e da muitas voltas e muitas mais ha-de dar. Forca centrifuga? Lembro-me de Bobonaro, esquadrao de cavalaria, Ai-Assa, mas lembro-me bem do nosso POVO. Continua a sofrer….

Somos apenas uma “Gota no oceano”

Que a tua musa sempre te inspire, ate a eternidade!

Oh nian maun boot Carlos Batista, nascido em Dili em 1955.

(Aquele que tem a “mania” que e poeta)

Os meus parabens ao grande escritor timorense wue goi agilhado de batismo dos meu pai Luis Cardoso Ferrrira Doares eda minha mãeFilomena da Cunha Gonzaga. Tenho uma coleção incompleta dos seus livros. Andava à procura do livro “O Plantador de Abóboras”, algures em Dili, para comprar, mas não o emcontro. Que pena!